Je suis en autobus. Cela fait bien cent quatre-vingt-dix-sept jours que le décanat de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire avait exhorté les étudiants de la quatrième année à se préparer pour l’excursion prévue, à destination de la ville des Cayes.

Je suis en autobus. Cela fait bien cent quatre-vingt-dix-sept jours que le décanat de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire avait exhorté les étudiants de la quatrième année à se préparer pour l’excursion prévue, à destination de la ville des Cayes. Une annonce inouïe ayant suscité une joie ineffable en l’âme de ces nombreux sédentaires qui, pas une seule fois, n’avaient eu l’opportunité de visiter le Grand Sud. Voilà bientôt sept ans que j’eus à le quitter pour rejoindre les rangs d’une des universités métropolitaines et, depuis, je n’y suis jamais revenu. Mes proches me rendaient visite à Port-au-Prince et y séjournaient avec moi durant toute la période estivale.

Mes dix-neuf premières années vécues aux Cayes ayant déjà saturé mes sens de ses immuables merveilles en décrépitude, je n’avais nullement envie d’y retourner ni dans l’intention de revoir la maison de mon enfance, ni dans celle de participer à cette randonnée académique. Je ne pouvais m’empêcher, en mon fort intérieur, de me moquer de l’euphorie démesurée qu’affichaient mes camarades quand je songeais aux lambeaux auxquels la ville des Cayes se trouvait réduite. Ce qui décupla mon hilarité sournoise, ce fut la nouvelle du lieu de destination ciblé par le décanat : La Centrale Dessalines. Mon silence, qui se voulait être alarmant, s’était du coup joint à mon impatience lorsque me fut revenu à l’esprit le piteux état de cette usine, l’oxydation de ses parois métalliques, l’enlèvement de ses principales machines, la déliquescence totale du matériel, l’écroulement d’une de ses imposantes cheminées, la soumission de ses hectares au grappillage agricole et aux exigus morcellements pour de rustiques constructions. Cependant, je n’osai point, en présence de quiconque, vitupérer l’initiative, mais me contentai d’acquiescer, car je ne voulais point manquer l’hilarant spectacle dont le centre allait être les professeurs, ignorant totalement l’état actuel des lieux.

Quinze minutes déjà s’étaient écoulées depuis que nous eûmes quitté ce restaurant. L’équipe s’y était installée dès sept heures, à son arrivée en ville, en quête d’un répit susceptible de dégourdir tout muscle qui s’était ankylosé après ce fatiguant voyage nocturne, et dans le but de se ravitailler également. A présent, les deux autobus roulaient à une constante vitesse sur l’asphalte encore froid de la Septième Route Nationale.

Certains camarades, fatigués par une nuit d’éloquents bavardages, somnolaient à présent avec une quasi-latente perturbation qui, de façon sporadique, crispait leur visage alors que les autres restaient éveillés. Mais ce repos tant recherché par ceux qui en avaient envie et besoin ne sera jamais gagné puisque déjà, par la fenêtre, à ma droite, mon regard se posait sur une double colonne de dioxyde de carbone qui ascendait en tourbillonnant et s’exhalait doucement dans la brise soufflant en altitude. Sacrebleu ! De la fumée ? Mais qu’est-ce qui se passe ? « Je vous prie de m’accorder votre attention. Nous sommes sur le point d’arriver sur les lieux de l’usine, séparée de nous seulement par quelques dizaines de mètres. D’ailleurs vous pouvez déjà, d’où vous êtes, apercevoir les fumées de ses deux grandes cheminées. » C’est la voix du doyen. Je n’en reviens pas. De quelles cheminées parle-t-il ? Je trépigne vigoureusement sur mon siège; je ronge mon frein. Je me demande de quelle usine peut bien parler Monsieur le doyen. Serait-ce la Centrale ? Ce ne peut être qu’une illusion. Mon regard, pour une autre fois, s’est jeté à l’extérieur de l’autobus. Les cimes de deux grandes cheminées peintes alternativement en orange et blanc se dessinent tranquillement derrière les arbres et fument prolifiquement. Je ne comprends rien. Dans l’autobus, on se met debout, on veut admirer les colonnes. Pour moi, d’où je suis, elles sont éclipsées par mes collègues formant une ruée obstruant les fenêtres. Je me mets debout moi aussi, mais ne peux plus rien voir. Alors j’attends, impatiemment, que le bus à destination soit arrivé, et ainsi à ma guise tout voir.

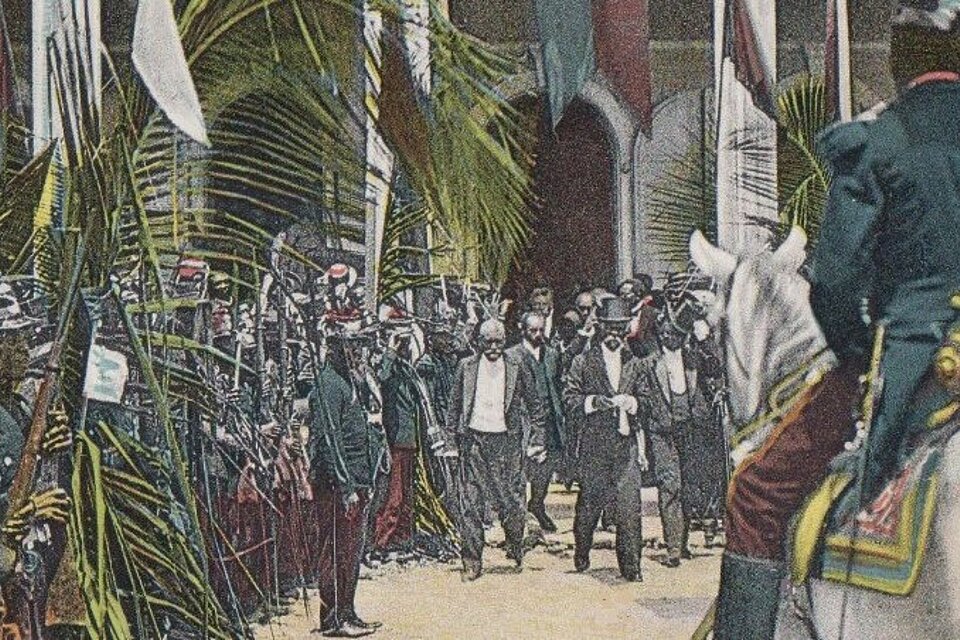

Quelques brèves secondes encore se suivent avant que le doyen ne clame notre arrivée. Je me précipite vers la sortie, bousculant quelques-uns qui grommellent d’imperceptibles salves. Leurs vociférations sont restées bénignes. Après tout, je ne saurais m’y intéresser ; seule la porte d’entrée pour moi compte, et par moi-même je vérifierai ainsi la potentielle utopie du dehors. Mes pieds foulent le sol. Je lève la tête, bouche béante, immobile. Au-devant de moi s’étalent ces innombrables tiges hautes, regorgeant d’eau sucrée et qui se dressent, en arrière-plan, sur ces collines. À leurs pieds, s’activent des hommes qui les faisaient habilement tomber, une à une, d’un seul coup de ces machettes doublement émoulues, prolongeant leurs avant-bras. Je regarde aux alentours, il n’y a que cet unique spectacle se répétant.

D’un autre côté, des hommes liaient les tiges abattues et les soulevaient pour remplir ces charrettes faisant le trajet entre les champs et l’usine. De cette dernière s’élève un sourd ronronnement, seconde preuve que les machines fonctionnent effectivement. La fumée des cheminées, d’où je suis, me voile un peu la lumière du soleil. De l’usine sort une flotte de camions portant le logo de La Centrale Dessalines, avec dans leurs remorques un amoncellement de sacs minutieusement rangés et contenant ces millions de petits grains. « Comme vous pouvez le constater, le sucre produit par l’usine, nourrit une bonne partie de la population nationale et se prépare même à être vendu à des pays importateurs. Ce qui prouve qu’Haïti aujourd’hui fait un grand pas aux yeux de l’humanité, avec le Sud comme l’un des moteurs principaux. Nous allons commencer avec l’exploration des champs de cannes avant de visiter l’usine. Je vous prie, tout d’abord, de rester groupés et de patienter un peu, le temps que j’aille prévenir le personnel de notre arrivée. » La voix du doyen m’avait tiré de mon hébétement, mettant ainsi fin à tout mon onirisme négatif.